2017.01.12

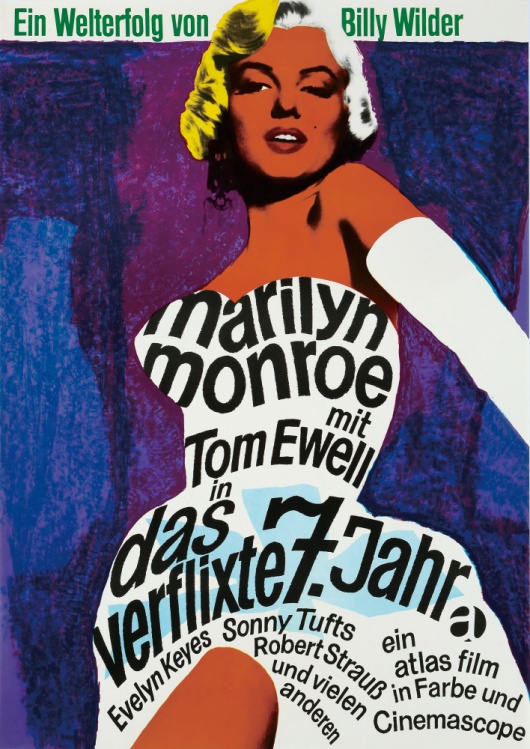

商業性の中で芸術を追求する――『戦後ドイツの映画ポスター』展

「戦後ドイツの映画ポスター」展が1月29日(日)まで東京国立近代美術館フィルムセンターにて開催中だ。戦後東西に分かれ、別々の道を歩んだ2つのドイツ。それぞれの社会的背景のもとで、映画産業も独自の芸術性が花開いた。それに呼応するように、映画と観客をつなぐ宣伝媒体、ポスターも単なる商業的広告の域を越え芸術性を強めていった。商業的でありながら芸術的な映画ポスターの世界。フィルムセンター研究員、岡田秀則氏と大澤浄氏にその魅力を伺った。(取材・構成/増田穂)

芸術作品としての映画ポスター

――今まで「ドイツ映画」に関するイベントは見たことがあったのですが、東西で、しかも映画自体ではなくポスターを比較するような展示は見たことがなかったので、興味深い企画だと思いました。構想はどんな経緯で出てきたのですか?

岡田 1970年の創立以来、フィルムセンターでは国内外の名作映画の上映を行ってきました。ですから来館者の方々にとっては、いわゆるシネマテーク、「映画を見る場所」としての印象が強かったと思います。しかし20年ほど前からは、映画に関連する展覧会活動にも力を入れていて、ポスター展もその一環です。

映画ポスターは通常「映画の内容を宣伝するもの」と考えられています。しかしこの展覧会では映画ポスターがそうした機能性だけでなく、ひとつの独立した芸術作品にもなり得るのではないか、という視点に立っています。2017年の4月からは巡回展として京都の国立近代美術館でも展覧会を行う予定になっていて、フィルムセンターでは映画という文脈で、京都では近代美術の文脈においてそれぞれキュレーションが成立している。ふたつの要素がひとつになる、面白い企画なんです。

実は各国の映画ポスターをテーマにした展覧会は過去にも行っていて、今回の東西ドイツで6回目になります。今回ドイツを取り上げた理由としては、DEFA(東ドイツの国営映画製作会社)が創立70周年を迎えるという事情があります。現在70周年を記念して、フィルムセンターでは東ドイツ映画を特集上映しています。(注1)展覧会もそれにあわせて企画をしようと、ドイツ映画ポスターを取り上げることになりました。

(注1)2016年12月25まで開催

DEFA70周年 知られざる東ドイツ映画 http://www.momat.go.jp/fc/exhibition/defa2016-12/#section1-1

第二次世界大戦後、1990年の再統一までのドイツは、戦後の混乱の中で国が2つに分断され、それぞれ社会的背景は違ったものの、東西共に冷戦の最前線として厳しい時代を過ごしました。しかしそうした背景の中でも、映画文化はそれぞれに花開き、芸術的なポスターも制作された。展覧会では東ドイツに限定せず、東西両方を展示することで、それぞれの映画文化の歴史も感じてもらえるのではないかと企画を着想しました。

――本当に、展示品はどれも近現代アートを扱う美術館に展示されていても全く違和感のない、おしゃれなポスターばかりですよね。

岡田 ええ。ただ、西ドイツの場合、こうしたアート性の高いポスターは映画産業の中では少数派です。大多数のポスターはより商業的で広告性の高い「わかりやすい」ものです。今回はあえて芸術的作品を集めているのでこうした展示になっていますが、決して当時の西ドイツのポスター全てがこんなにアーティスティックというわけではないんですよ。

――少数派でありながらもこうしたアーティスティックなポスターが出てきた背景はなんだったのでしょうか。

岡田 戦後のドイツは敗戦国として瓦礫の中から復興を遂げました。特に西ではアメリカ映画が大量に輸入され、国産映画も疲弊した人びとの気持ちを晴らすために娯楽的要素の強い、商業映画が多くなります。「宣伝のためのポスター」として、たとえばイラストや写真を用いて作品を紹介する、伝達第一の「わかりやすいポスター」が多くなった。

しかし1950年代後半になると、次第に他のヨーロッパ諸国や日本などで製作される芸術性の高い映画に刺激をうけた映画関係者により、こうしたアート映画、つまり映画としては優れているけれど、必ずしも収益性の高くない作品を人々に届けようと、いくつかの会社が設立されます。良い作品をしっかり評価する観客のもとへ届けようとしたのです。

そうした映画配給会社は芸術に対する理解も深く、単にわかりやすいポスターを作ることに否定的でした。それで、当時若かった新世代のグラフィックデザイナーたちにポスターの制作を依頼します。デザイナーたちは映画を観て、それぞれが受けた印象を反映してポスターをデザインします。映画の持つ雰囲気や考え方が伝わるようなインパクトのある作品、いわば「映画の精神」をつかむポスターを作っていった。

こうしたデザイナーたちの中にはグループを組む者もいて、「ノーヴム」などが有名でした。今回十数点を展示しているハンス・ヒルマンもその中のメンバーです。ただ、彼らはグループにはなっていましたが、チームとして仕事するのではなく、それぞれが個々に発注を受けて仕事をしていました。ひとりひとりが独立したデザイナーとして活動して、個々の表現を自由に追求する事を大切にしていました。

ポスター:ハンス・ヒルマン(1962年)

ドイツ映画研究所所蔵

ちなみにこうした流れは、少し遅れてのことになりますが、日本にも共通して存在しました。日本では1962年ごろから、いわゆる「アート映画」が独自のルートで広まってゆきました。日本アート・シアター・ギルド(ATG)という映画配給会社が誕生し、大衆向けの拡大公開ではなく、アート映画を好む人びとをターゲットに小回りの利くサイクルで映画配給を行い始めたのです。

日本の映画宣伝では映画ポスターを制作するときに業界内での「掟」があって、主演俳優の顔の大きさや配置、宣伝文句など、商業映画としての厳しい制約の元に作られていました。ところが、ATGのポスターにはそうした決まり事がありませんでした。当時最先端の若いグラフィックデザイナーに依頼したり、それこそ『新宿泥棒日記』(大島渚監督、1969年)では主演したデザイナーの横尾忠則自身に描いてもらったり、業界内で普段ポスター制作をしている人間でもATGでは好きにやっていいなど、日本の映画宣伝史の中ではポスターに対しても非常に野心的な会社でしたね。

西ドイツの場合、こうした動きが活発だったのは50年代終わりから70年代中ごろまでの20年にも満たない期間でしたが、この時期のアート映画のポスターは作品として自立した価値を持っていると思います。今回はこうした作品を、あくまで美術展としてみていただきたいと思い企画をしました。作者ごとにコーナーをわけているので、それぞれのデザイナーの作風も見てとれると思います。

――70年代後半にアート映画が衰退した要因はなんだったのでしょうか。

岡田 やはり映画配給もビジネスですから、そうした専門的な配給会社が倒産したり、路線変更を余儀なくされたのが大きいと思います。アート作品を商業的に成立させるのはやはり大変でしょうからね。ポスターの中には両面刷りになっていて、片面は「わかりやすい」ポスター、もう一面がアーティスティックなポスターになっているものもあって、おそらく映画館が商業的に宣伝するか、芸術的に宣伝するかを選べたのだと思います。こうしていろいろ工夫はしてみたようですが、なかなかうまくゆかなかったのかも知れません。もちろん70年代後半以降もアート映画は盛んに紹介されましたが、ビジネスとしては世界的にみても縮小気味でした。

デザインとイラスト、それぞれの芸術性

――一方で東ドイツではまた違ったかたちで映画文化が花開いていったそうですね。

岡田 東ドイツでも、西と同様戦後直後の映画ポスターは絵画的な伝統が引き継がれていました。しかし、1961年にベルリンの壁が建設されたことにより、徐々に変化が起こります。東西は分断され、情報のやりとりは困難になりました。輸入映画もソビエトやその他の共産圏からのものが多くなり、西ドイツとは異なった映画文化が育っていきます。

東ドイツの映画は、前出の国産映画製作のDEFAと、輸入配給会社のプログレスが担っており、ソ連からの強い圧力もあって厳しい検閲も行われていました。一方で、公開が許可されさえすれば、その宣伝のスタイルは自由にすることができたわけです。ポスターに関しても、国営で商業的競争がなかったこともあり、必ずしも「わかりやすい」ものを作るように要請されることはなく、むしろ描き手の味を出した作品が、イラストレーションのほか、木版風、切り絵風のタッチ、あるいは絵画的な手法など、さまざまな表現により数多く生まれます。

たとえばプログレスのポスター部門責任者だったエアハルト・グリュットナーはイラストに軽妙な味があって面白い。彼の作品に代表されるように、東ドイツの作品はグラフィックデザインというよりイラストレーションの面白さが特徴的ですね。

ポスター:エアハルト・グリュットナー(1981年)

フィルムセンター所蔵

――確かに東ドイツのポスターは手書き感があるものが多い印象をうけました。

岡田 そうなんです。特に文字だけで比較するとわかりやすい。例えば西ドイツでは、タイポグラフィに凝った作品がよく見られます。当時のドイツはセリフ(アルファベットフォントの飾り)のない、例えばゴシック体などの使用に積極的だったとグラフィックデザインの専門家の方も指摘しています。

ポスター:フィッシャー=ノスビッシュ(1966年)

サントリーポスターコレクション(大阪新美術館建設準備室寄託)

一方東ドイツでは印刷活字でなくレタリング、つまり実際に手で文字を書く手法が多く使用されています。その装飾の面白さや「字の手作り感」が出ている。東ドイツのポスター産業にはイラスト画家が多く、活字をはめ込んで終わりにするより、自分で字まで書きたいという人が多い傾向があったと思います。

実際、今回の展示品に限らず、東ドイツのポスターは西のものに比べエッジの利いたものはそれほど多くない。しかし、大状況としての政治抑圧はあったにせよ、ポスター表現における制約は少なかったので、実務的には仕事のしやすい環境があったと思います。よほど分かりやすく体制を批判しない限り、映画の宣伝である以上表現の範囲は決まっていますから、体制に否定されるほどの批判的なポスターはあまりなかったでしょうね。

企画者の立場からすると、各国の映画ポスター展を通じて、特に3つのものが見えてきて非常に面白いです。1つはその国の映画産業のかたち、2つ目がその国のデザインやグラフィックの在り方です。そして3つ目に、その国でどんな映画が観られていたのかという映画輸入や配給をめぐる情況です。

例えばこのポスター展で紹介されている西ドイツのポスターはほとんど輸入映画で、自国映画のポスターはあまりフィーチャーしていません。東ドイツは、西と比較すると多くの自国映画のポスターを出品していますが、一方で輸入映画の状況もわかるようになっています。

東ドイツでは当初アメリカ映画の輸入がほとんど見られなかった一方で、80年代に入ると政治的に当たり障りのない一部の娯楽作品に限定されますが、アメリカ映画も公開されるようになります。展覧会でも『スタートレック』(ロバート・ワイズ監督、1979年)や『星の王子 ニューヨークへ行く』(ジョン・ランディス監督、1988年)などのポスターを展示しているのでご理解いただけると思います。

社会の動き、そして映画

――時代の変化なども見えてくるんですね。一連の映画産業の変化には政治的な規制など社会動向も関係しているのですか?

岡田 1920年代、無声映画期のドイツは、大会社ウーファを擁し、フリッツ・ラングなどの監督が活躍したことで、世界でも最高水準の映画を作っていました。しかしナチスの台頭により、技術を持った映画人が数多く亡命しました。これは当然戦後ドイツの映画産業に影響を与えました。

大澤 西ドイツでは商業性の高い映画が求められたこともあり、戦後しばらくは、国際的に高い評価を得られる映画がなかなか出ませんでした。対する東ドイツでは、ソ連の指導の下、宣伝教化目的で映画製作が奨励され、バーべルスベルクにウーファの撮影所があったこともあり、ドイツの映画人が多く集結して洗練された映画が作られました。まだ東西が普通に行き来できましたから。

1960年代のドイツ映画に関して言えば、やはり61年のベルリンの壁建設で社会に大きな変化があり、その影響は大きかったと考えられています。映画産業の面でも、壁の建設を受けて新しい世代が創作意欲をかき立てられた部分もあったようです。

――世界が閉じてしまうと、保守的になってしまいそうな気もしますが…。

大澤 逆に社会の矛盾やひずみを描くチャンスだと奮い立ったみたいです。自分たちの問題を描くために、既存のジャンル映画でなく、新しい映画表現を追及しようとした。例をあげると、クリスタ・ヴォルフの有名な小説を映画化した『引き裂かれた空』(コンラート・ヴォルフ監督、1964年)やベルリンに住む若いカップルの日常をドキュメンタリー的に描いた『45年生まれ』(ユルゲン・ベトヒャー監督、1966年製作/1990年公開)などです。時代的にもそれまで映画界を牽引してきた世代から、戦後生まれの若い世代に担い手が代わってくる時期でした。

西ドイツでは1962年に「オーバーハウゼン宣言」があり、若者が旧来の映画作りではなく自分たちの映画作りを目指す動きがありましたが、60年代はドイツに限らず、世界的にこうした「ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)」「ニューシネマ」といわれる動きが起こった時期で、若い世代の作り手が、同じく若い世代の観客に向けて、自分たちのありのままの生活を表現しようとした時代です。

たとえばヌーヴェルヴァーグ発祥の地であるフランスではエリック・ロメールが、人気の少ないヴァカンス期のパリでアパートを追い出され、酒に酔いながらフラフラと放浪する男を描いたりしました(『獅子座』1959年製作/1962年公開)。あれは上の世代からみたら意味のわからない作品だったけど、当時の若者たちにはとてもリアリティがあった。そういう、本当にただ日常を描いた作品が数多く出てきた時代です。

しかし、こうした映画も東ドイツでは65年から66年にかけて、国家政党である社会主義統一党によって禁止され、勢いが減退します。61年の壁の建設から、65-66年の規制まで、期間は短いですが東ドイツの新しい映画文化が大きく花開いた時代だと言えると思います。その後は前衛的な映画はなりを潜め、再び娯楽性の高い作品が多くなったと言われています。

ポスター:クリストフ・エーベッツ(1977年)

サントリーポスターコレクション(大阪新美術館建設準備室寄託)

――60年代の映画に関しては、日常を描くことで政治的な批判をしていたという分析もあります。

大澤 そう解釈できるものもありました。東ドイツの場合は国家の前提として反ナチス・反ファシズムがありましたから、60年代以前にもそうしたテーマを扱った作品はいくつも作られていました。ただ、全体主義批判を徹底するのであれば、それは当然1930-40年代に限った話ではなく、「現在」にも胚胎する同様の傾向や心性への批判へと行きつくはずです。そのような意味で、それまでとは違った視点でナチズムを批判するような映画も出てきました。

また、一見政治とは全く無縁のテーマを扱っているようで、実は全体主義や権威主義的な社会への批判と読み取れるものもあります。DEFA製作の『君が大人になったら、アダム』(エーゴン・ギュンター監督、1965年製作/1990年公開)は日常というより空想映画ですが、魔法の懐中電灯に照らされた人が嘘をつくと飛んでしまうというお話です。それでみんないろいろと嘘をついていることがばれてしまう。

童話のような話ですが、同時に社会に対する厳しい批判かもしれない。反ナチス・反ファシズムを掲げ前向きな国家建設をうたってきた社会に対して、本当に前進したのか、いい社会になったのか、人はしあわせになったのか、問いかけているように読み取れなくもない。

岡田 映画に限らず、東西それぞれに問題意識を持って考え抜いた人はいるはずです。ただ東ドイツは国家の前提として反ナチス・反ファシズムがありましたから、自然とそうした作品が西ドイツより多くなったと思います。その分主題も多様化し、個人目線、コミュニティ目線など、日常的な目線を持つものも出てきたのでしょう。

ポスター:オットー・クンメルト(1989年)

サントリーポスターコレクション(大阪新美術館建設準備室寄託)

商業的成功と芸術的理想の狭間で

――日本の現代ポスター事情はどうでしょう。あまりアーティスティックなものは見ない気がしますが。

岡田 日本の現代ポスターに関しては、2つのことが言えると思います。1つは、基本的に商業的な要請に従って作られていて、表現そのものが突出したものは少ないこと。これは間違いないと思います。その一方で、デジタル時代に入って画像の配置やレイアウトといったテクニックは全体的には高くなっており、スマートなポスターも増えています。ただ、その中に本当に驚かせるものがあるかというと、なかなか見かけないですね。

映画宣伝の世界的戦略が重視されてきていることもあり、ポスターの画一化も世界的に進んでいるように感じます。表現が記号化されて、一定の構成や型があって、それが何を意味し、どんな印象を与えるか、そこまで決まってきている。しかしやはりポスターは映画を観るためのコンテクストの一部です。他作品との差異性も重要になりますから、同質化には限界が来ると思っています。

大澤 芸術には反社会的な面もあって、映画も全く同時代の社会を反映していないことがあるんですよね。そういう二面性がある独特の領域です。特にポスターはそういう二面性が強く出る場合があるのではないでしょうか。

岡田 そうですね。社会に相対する、芸術独自のテーマ性と、商売として社会になじむテーマ性との間でせめぎあっている場所といえるかも知れません。映画の20世紀的な面は、商業性と芸術性が同時に存在することです。それぞれは一致する時もあり、対立する時もある。個人的にはその二面性や見極めが、映画の面白さだと思っています。ポスターは映画製作と観客をつなぐ媒体でもあり、まさにその葛藤の第一線といえるでしょう。

――今後こういったデザイン性のある革新的なポスターや映画作品が衰退せずに残っていくためには、どのようなことが必要だとお考えですか。

岡田 世界的な画一化の流れの中でも、例外を作ろうとしている人たちはいます。映画ポスター界では、いまアメリカのテキサスにある「アラモ・ドラフトハウス」という映画館が話題になっています。レストランシネマで、高級料理を食べながら映画を観られる贅沢な映画館なのですが、そこでは旧作上映を行う時、独自のポスターを制作しているんです。若手の野心的なグラフィックデザイナーに発注して、時にはシルクスクリーンで印刷をして、とても面白いポスターを作り出しています。今やそれだけでファンがいて、商品として成立しているぐらいです。

大規模な配給活動ではこういうことは成立しませんので、小さい動きにならざるを得ませんが、こうした小さくとも野心的な取り組みが世界のあらゆる場所で増えていくといい、と私は思っています。

――お話を聞いて、私も積極的にアート映画に触れる機会を作っていきたいと思いました。岡田さん、大澤さん、お忙しいところありがとうございました。

■展覧会情報

戦後ドイツの映画ポスター展

会期 2016年11月15日(火)–2017年1月29日(日)

会場 東京国立近代美術館フィルムセンター 展示室(企画展)

開館時 11:00–18:30 ※入館は18:00分前まで。

休館日 月曜日

観覧料 一般210円(100円)/大学生・シニア70円(40円)/高校生以下及び18歳未満、障害者(付添者は原則1名まで)、MOMATパスポートをお持ちの方、キャンパスメンバーズは無料

*料金は常設の「NFCコレクションでみる 日本映画の歴史」の入場料を含みます。

*( )内は20名以上の団体料金です。

*学生、シニア(65歳以上)、障害者、キャンパスメンバーズの方はそれぞれ入室の際、証明できるものをご提示ください。

*フィルムセンターの上映企画をご覧になった方は当日に限り、半券のご提示により団体料金が適用されます。

展覧会ホームページ

プロフィール

岡田秀則

1968年愛知県生まれ。東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員として、映画のフィルム/関連マテリアルの収集・保存や、上映企画の運営、映画教育などに携わり、2007年からは映画展覧会のキュレーションを担当。単著に『映画という《物体X》 フィルム・アーカイブの眼で見た映画』(2016)、共著に『映画と「大東亜共栄圏」』(2004)、『甦る相米慎二』(2011)、『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』(2014)など。

大澤浄

1975年新潟県生まれ。東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員。主に上映企画の運営、教育普及事業、刊行物の編集に携わる。担当した上映企画に「生誕110年 映画監督 清水宏」「日本の初期カラー映画」「生誕100年 オーソン・ウェルズ――天才の発見」など。論文に「関東大震災記録映画群の同定と分類」(2013)、共著に『森﨑東党宣言!』(2013)『甦る相米慎二』(2011)など。