2023.01.12

繰り返されてきた校則問題を終わらせるには――「民主主義のルール」を根本からつくるための議論

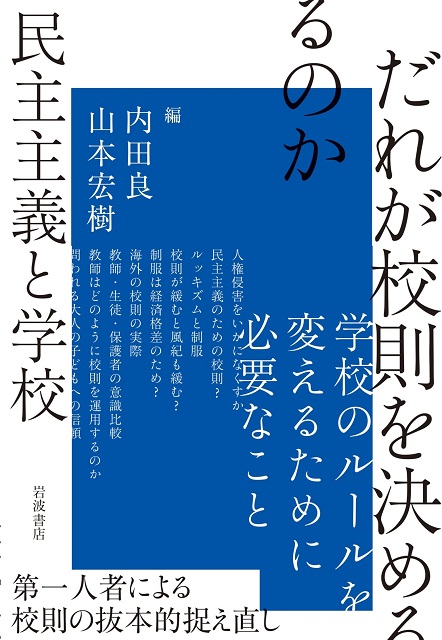

地毛証明書、細かな服装規定、理由が定かでない規制……理不尽で人権侵害にあたる校則の存在が問題視され、改善の試みも少しずつ紹介されつつある。一方で、そうした校則の現状が根底的に変わるという状況にはほど遠い。そもそも校則をだれが、どのように見直し、決めていくのが望ましいのか。そして、今後どのように変えていくことができるのか。新刊『だれが校則を決めるのか』編者の山本宏樹氏に、校則改革が停滞する背景、コロナ禍による影響、アカデミズムのコミットメントの可能性など、多岐にわたる論点についてお話を伺った。(聞き手・構成 岩波書店編集部)

※共編著者の内田良氏のインタビューはこちら

現代の校則改革運動が誕生した背景

――山本先生はかつてシノドス掲載の論稿「これからの校則の話をしよう」で、校則問題の現状と課題、今後の展望や困難を論じていました。その当時の問題意識というのはどのようなものだったのでしょうか。

ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、子どもを理不尽に縛る「ブラック校則」が社会問題化した2017年は、日本社会が「暴力」に揺れた一年でした。

8月に著名なジャズ・ミュージシャンが本番中の指示に従わない演者の中学生の頬を叩いた事件が注目を浴び、10月には、発達障害の疑いのある中学生に対して担任教師らが執拗に叱責を加えて自死を招いた「福井中二自死事件」が大きく報じられました。

11月には横綱・日馬富士が後輩力士に体罰を加えた責任をとって引退し、翌年5月には日本大学アメリカンフットボール部の選手が試合中に意図して相手選手に怪我を負わせた「日大アメフト部危険タックル事件」がテレビを賑わせました。

2017年はセクシャル・ハラスメントを告発する#MeToo運動も盛り上がりを見せており、わいせつ行為等を起こして失職した教員が再び教壇に立たないように、教員の処分歴を全国の教育委員会で共有するシステムの整備が進められるなどの取り組みが進められました。

いわゆる「ブラック校則」問題が世間の注目を浴びたのは、まさにそうした只中でした。2017年11月、⼤阪府の公⽴⾼校に通う⼥⼦⽣徒が、⽣まれつき茶⾊の髪を黒く染めるよう何度も強要されたとする「黒髪染髪訴訟」が大きく報道されたのです。

当時の日本社会には「ハラスメント」全般に対する抵抗のうねりが生起しており、「ブラック校則」の告発と、それに対する共感の高まりもまた、そうした社会の動向と無関係ではなかったように思います。

以来、先輩研究者である内田良さんの活躍もあって「ツーブロック禁止」「地毛証明書」や「下着の色指定」などが「ブラック校則」として問題化されていきました。私は私で、微力ながら不適切指導に関して社会的な発信をしたり、裁判や調査委員会に関わったりといった形で、反「学校ハラスメント」の運動に関与してきました。

2019年当時、私はハラスメント全般に対する社会的関心の高まりのなかで、校則改革が運動として結実していくことに期待を抱いていました。ただ、その一方で、当時すでに運動の先行きには暗雲が立ちこめてもおり「このままでは、うまくいかないだろう」というのが、あの論稿を公開する動機になっていました。

不適切校則を刈り取るだけでは変えられない

——なぜ「うまくいかない」という懸念を持たれたのでしょう?

不適切指導と不適切校則は、いわば互いに呼びあい互いを強めあう「つがい」です。不適切指導を徹底するために不適切校則が生み出され、不適切校則を守らせようとしてさらなる不適切指導が生まれるのです。

不適切校則はいったん生まれると長期間学校に取り憑き、後から入ってきた教師を不適切指導へといざないます。「○○先生のクラスだけ校則指導が甘いので、他クラスの生徒から不満の声が出ています。早くこの学校のやり方に慣れてもらわないと困りますよ」といったようにです。「不適切校則を指導できて、ようやく一人前として認められる」という通過儀礼が新任者を待ち構えているわけです。

生徒のなかにも不適切校則をテコにして権勢を誇ろうとする者がいます。1980年代には、丸刈り校則を変えようとする生徒の声を、体育会系の生徒が集団でねじ伏せたりする場合がありました。校則の在り方は生徒間の秩序の在り方と連動しており、不適切な校則のもとで不適切な「スクールカースト」が育つ場合もあるのです。

だから不適切校則は見つけ次第刈りとっていかなければならないのですが、一つひとつ削除していくだけでは足りないのです。不適切な教育信念・教育技術を有する教員と、それを許す校風があるかぎり、不適切校則はある程度の潜伏時間を経て増殖を再開するからです。

しかも生徒会がせっかく一つの校則を丁寧に議論して削除にこぎつけても、それが復活する時はあっけないもので、酷いときには大量の議題に紛れて、いつのまにか職員会議を通過していたりするのです。不適切な校則をなくしたければ、校則改革を契機として、校則の不適切な産出構造自体を変えていく必要がどうしてもあるのです。

ただそれは「言うは易し」であって、実現することは難しい。「これからの校則の話」から3年半が経過しましたが、やはりというべきか、「改革は順調に進んでいない」というのが率直な感想です。

校則改革はどうなった?

——2019年の「これからの校則の話をしよう」では、校則改革のための方策も提案されています。改革そのものは残念ながら進んでいないとの見立てですが、そうした方策についてはいかがでしょうか?

当時、私は(1)校則指導からの部分的撤退、(2)法による学校統治、(3)校則づくりへの生徒参加の3つを提案していました。これらは現在も重要な論点ですので、少し説明したいと思います。

(1)校則指導からの部分的撤退

第一の「校則指導からの部分的撤退」というのは「無闇に管轄範囲を広げすぎると、管理が行き届かずに事件事故や火事が起こりやすくなります。学校もこの機会に拡大しすぎた領地を整理し、適正に管理できる範囲に絞って仕事を立て直しましょう」という話です。

この点については、確かに文部科学省や教育委員会から「校則見直し」の通知が出されるなどの動きがありました。2022年12月に改訂された文部科学省『生徒指導提要』でも「その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うこと」(102ページ)と明記されました。ただ校則見直しの現状を見ると、校則の削減量は最低限のレベルに留まっています。

東京都の公立高校の例でいえば「生来の髪を一律に黒色に染色させる」「下着の色を検査する」といった明らかな人権侵害の校則は是正され、インターネットで大きな話題となった「ツーブロックの禁止」なども「表現があいまいで誤解を招く」という理由で解禁されました。いずれも教育委員会が不適切と例示した校則を各学校で変えた形です。

しかし教育委員会が不適切だと例示した以外の校則については大きな変化は見られません。服装や頭髪について、さらなる自由化に舵を切った学校はほとんど現れず、「地毛証明書」の提出制度も維持されています。生徒たちが数ヶ月にわたって議論を積み上げた成果が、たかだか「靴下の色が1色増えた」「セーターの着用が認められた」といった程度に落ち着いている点には落胆の声が上がっています。

何事も話し合って決めることは大切ですし、大きな改革を成し遂げるためにも序盤で「スモール・サクセス」を積み上げることは重要です。しかし膨大な時間と労力をかけて丁寧に議論を積み重ねているうちに、改革に熱心な代の生徒が卒業したり、事情の分かる教師が異動になったりで、尻すぼみになっているケースのほうが多いのではないでしょうか。

結局のところ「校則見直し」は、学校にとってほとんど冒険のない「子ども向けアクティブラーニング教材」として消費されるだけで終わりつつあるのではないかと思います。

校則指導から部分的に撤退することを考えるにあたって重要なことは「教師が存在意義を説明できる校則であれば維持してよい/維持したほうがよい」という話ではないという点だと思います。どんなに珍妙な校則でも、見いだそうと思えば、ある程度の教育的道理というのは見いだせるものだからです。

たとえば生徒から「ヘアゴムの色指定がなぜあるのか」と問われた教師が「おしゃれは勉強の敵だから」と返答したりすることがあります。それに対して生徒から特段の反論がなかったりして、教師としては理解を得られたと思う、といったことがあったりします。

ただ、生徒から反論がないからといって、生徒が納得しているかどうかは分かりません。「いや、おしゃれと勉強を両立しているケースもあるだろう」「ヘアゴムの色を自由化することで損なわれる勉強の効率性なんて微々たるものでは」「そもそも、おしゃれも勉強の内では」などと悶々としつつ、こだわりを持っている教師とトラブルになるのを億劫に感じて引き下がったりする場合もあるわけです。生徒が教師に反論するには相応の信頼関係が必要であって、往々にしてその種の信頼関係がないところで起こるのが校則問題なわけです。

そういった状況ですので、教師が「ヘアゴムの色」のような子どもの生活の細部に口を挟もうとしたり、禁止理由を無理にひねり出そうとすると、仮に教員側が校則として妥当だと考えていたとしても、子どもはそう思っておらず、信頼を失ったり、場合によってはトラブルも増えたりするでしょう。チェックすべき点にキリがなくなって指導負担も増えるでしょうし、教員の間でも意見は分かれるでしょう。細かいところまでこだわるのは、教育熱心さではなくて、病理の表れかもしれません。大局的な見地に立って、細かい部分、議論のある部分には目をつぶりましょう、というのが「撤退」論の大事な点だと思います。

(2)法による学校統治

第二の「法による学校統治」は「日当たりや風通しの悪い場所では危険な校則が自生しやすいので、領地にしっかり子どもの権利条約や憲法といった芝生を敷き詰めましょう」という話です。

例えば、職員室で存在感を発揮する親分肌の教員が、勝手に人権侵害的な生徒指導内規や部則を作るので、周りの先生が困っている場合もあります。そういった教員が一人ならまだ話しあいの余地もあるでしょうが、複数名になってくると止めるのは難しくなります。学校も一枚岩ではないのであって、そういう管理主義的な教員の「校則づくり」をどうやって抑制するかというのが、実践的にはけっこう大事になります。

「法による学校統治」の面でいえば、前述の『生徒指導提要』には法的拘束力はなく、これまで言説資源としても有効利用はされてきませんでした。各地の教育委員会から解説のリーフレットなどが出されたりもしましたが、現場の教員はそんなものがあったかどうかも覚えていなかったりします。

そういった状況なので、内容をいくら改訂しても、それだけで現場を変える力にはならないだろうと思います。とはいえ今回の改訂によって、志のある教師や生徒が『生徒指導提要』を手にして校長に詰め寄ることも、やりやすくはなりました。校長にとっても、教職員集団を説得する際の言説資源になると思います。

校則改革にとって、より重大な影響を及ぼす可能性があるのは、校則を含めた子どもの権利の侵害に対して、行政から独立して調査や提言などを行う第三者機関「子どもコミッショナー」の設置をめぐる議論でしょう。

これは国連「子どもの権利委員会」が設置を勧告している組織であり、日本でもこども家庭庁の設置とあわせて議論がされています。これによって「法による学校統治」が望ましい形で実現すれば、校則問題にとって大きな前進になると思います。

(3)校則づくりへの生徒参加

——第三の論点である「校則づくりへの生徒参加」についてはどうでしょうか?

一番進んでいないのがこの点です。「忙しいなかで教師自身が領地の管理に奔走するより、子どもが自分たちの手で学校を管理できるように支援しましょう。軌道に乗るまでは大変ですが、生徒会が育てば学校が活性化して先生もやりがいが増しますし、生徒指導も楽になりますよ」という話なのですが、『生徒指導提要』でも記述が薄い部分であり、まだまだこれからという状況です。

「生徒自治なんて夢物語だし、先生が楽になるはずがない」という声も聞こえます。そもそもロールモデルが見当たらないのだと思います。生徒自治の取り組みの最盛期は1980年代以前であって、そのイメージやノウハウが継承されていないのでしょう。

もったいないのは、全国生活指導研究協議会(全生研)の「集団づくり」や、学校三者協議会の実践など、日本には世界的に見て極めてクオリティの高い実践例があるのに、そのあたりの蓄積が日の目を見ていない点です(この点、全生研の実践に着目した本書第2章「子どもの自治と校則」をご覧ください)。例えば、全生研は『3年B組金八先生』の実践のモデルになったことでも有名ですが、第一世代が徐々に鬼籍に入り、後続の会員も高齢化して教育現場から去っていっている状況があります。

教員の脳内で不適切校則への依存心が頭をもたげてきた際、なんとか踏みとどまるためには、教員同士で支え合い、知恵をだしあうことが有効です。そういったネットワークは必ずしも各学校に備わっているわけではなく、むしろ前述のとおり、職員室の空気に染まることが不適切校則に染まることとイコールである場合さえあります。職員室の同調圧力に屈しないためには、個々の教員が全国に点在する民間教育研究団体のネットワークにつながり、複数の足場を持つことが大切だと思います。

コロナの校則改革への影響

——進捗を伺ってきましたが、校則改革がうまく進まない理由は何でしょうか。

第一の理由に挙げられるのは、新型コロナウイルス感染症の流行です。コロナ禍は校則改革にとってアクセルとブレーキの両方の役割を果たしているように思います。

アクセルとしての効果でいえば「感染回避」を最優先に位置づけることで「制服は洗濯できないので、私服通学を許可する」「白色のマスクが入手困難なため、色指定を緩和する」といったように、教育的原理が一時的に失効するという現象が各地で見られました。学校制服は校則問題のいわば「本丸」であって、それが開城に至ったというのは、たとえ一部の学校の話にせよ驚きでした。

デジタル端末の使用なども、オンライン授業の必要性のなかで「禁止」から「利活用の促進」へと一転しました。学校を欠席する場合に生徒本人からの電話を要求したり、体調不良をおしてでも無遅刻・無欠席を達成することを美徳とするような「皆勤賞」制度もすっかり消滅しました。

一方で、コロナ禍によって校則改革運動にブレーキがかかった面もあります。実はコロナ禍直前には各地で多様な校則に対して批判意識の高まりが見られていたのです。たとえば、昼食時間中の黙食や掃除時間の会話を禁止する「無言清掃(黙掃)」、あるいは「所属学級以外の教室への立ち入り禁止」「飲食店やカラオケ店への立ち入り禁止」などです。これらは2019年頃には取材も多かったのですが、コロナ禍の「感染回避」の錦の御旗の下で、追及の多くがストップしました。それどころか2020年当時は「無言校則を守れない生徒は迷惑だから出席停止にしろ」といった主張がまかり通りかねない状況すらありました(詳細はこの本に書きました)。

いずれにせよ、コロナ禍のせいで学校生活全般が非日常に迷い込んでおり、中長期的な見通しをもった校則改革は難しい状況が続いています。校則改革を議論しようにも、生徒総会の開催はおろか、生徒会活動を行うこと自体が難しい状況も続いています。

「教員の意識改革」頼みの限界

校則改革がうまく進まないもうひとつの理由は、校則改革が「教員の意識改革」頼みである点です。現行法制において、校則の制定権を持つのは校長であり、そうである以上、校長やその下で実際に生徒指導を担当する生徒指導部が「校則の見直し」に乗り出すかどうかが重要になりますが、前述したとおり、ほとんどの学校では目立った動きがありません。

遅々として進まない校則見直しの原因を、教師の怠慢や悪意に求める人もいるようです。「子どもの人権に対する感性を欠いた教員が多すぎる」といった声です。

2022年4月には、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが「教員の3割が『子どもの権利』の内容を知らない」という調査結果を公表しました。簡単に要約すると、9割の教師が「子どもの権利を尊重している」と答えている一方で、「子どもが権利を行使するためには、義務や責任を果たさなければならないのだ」とか「子どもに関することは、いかなる場合も大人が子どもに代わって決めてあげたほうがよいのだ」といった誤認をしている教員も2〜3割程度いるのではないか、という話です。調査手法が十分でないので、調査結果を額面通りに受け止めるのはまずいと思いますが、一部にそういう教員が存在することも確かだろうと思います。

校則を生み出すのも校則指導を行うのも教師であって、そのマインドセットを問題にすることは必要だと思います。ただ、だからといって「教師がのさばらないようにルールで縛れ」「ダメ教師は教育するか辞めさせろ」といった処方箋を出すことには慎重になったほうがよいと思います。それらは分かりやすくて安上がりですが、適切でも有効でもないだろうと思うのです。

そういった発想法は、実のところ「生徒がのさばらないようにルールで縛れ」「ダメ生徒は教育するか辞めさせろ」といって不適切校則で生徒を縛ろうとする教師と通底するマインドセットなのであって、危うさを十分に認識する必要があるでしょう。

生徒の長期欠席率や、子どもの自殺率は過去最高です。同時に、教員採用試験の倍率もまた過去最低レベルで推移しており、「心の病」を理由にして休職した教員の数も過去最多を記録しています。子どももしんどいですが、先生もしんどい状況です。

対生徒にせよ対教師にせよ、「高邁な理想を目指すあまりに、相手に無理のあるルールを押しつけ、相手がそれを守れないと、苛立って罰則や指導をエスカレーションさせていく」という悪循環に陥ることは避けないといけません。

生徒指導ではまず生徒の声を聴くことが大切だと言われます。変わるべきは生徒ではなく周囲の側かもしれません。たとえその生徒が変わるべきであっても、生徒側の言い分が理解されるなかで、生徒も変わろうと思えるわけです。これはわりと普遍的な人間心理だと思います。

それと同様に、教師のマインドセットを変えたいと願う場合にも、教師の声を聴くことは大切だろうと思います。鈴木雅博さんによる本書第3章「校則を決定・運用する教師たち」をご覧ください。校則をめぐって教師が何を言っているかといえば「校則改革をするには忙しすぎる」「校則の見直し判断が難しい」といったことです。

教師には「余裕」と「セーフティネット」がまず必要

校則改革を進めるためには、まず教師に「余裕」が必要です。多くの教師が連日朝8時から一日11時間以上働いている状況があります。やるべきことが目白押しになっているなかで、校則の見直しやそれにまつわるトラブル対応に追加の時間を捻出するのは難しい状況です。

例えば週25コマくらいある小中高の教員の授業時数を大学教員と同程度とする形で半減させて、浮いた時間を校則の見直しや個々の子どもの支援のために有効に活用できれば、校則問題をめぐる状況はかなり好転するはずです。「授業時数の半減」というのが現実味のない思考実験だとしても、校則の見直しを求めるにあたって、必要な時間や労力についての補填をまったくしないというのは、さすがにバランスが悪いだろうと思います。

もう一点、本書では、内田良さんの第1章「教師の目線、生徒の目線」では、校則を緩和したからといって風紀の乱れが生じたり、生徒指導の負担が増大したりはしないというエピソードが紹介されています。たぶん実際多くの場合はそうなのだと思います。

ただ、多くの教師はそういった研究結果を見ても、「よし、やってみよう」とはならないだろうと思います。リスク心理学の分野では、航空機事故のような「低確率で多大な損害が起きる事象」のリスクを過大評価するバイアスが人間に広く備わっていることが知られています。学校が荒れて対応に奔走しなければならなかったり、最悪休職に追い込まれたりする危険性がわずかでもあるとなれば、変化を避けたい気持ちは消えないだろうと思います。

内田良さんが論者として信頼できるのは、不適切な校則を問題化する一方で、教員の劣悪な労働条件についてもしっかり追及している点です。他の人がそのあたりの塩梅を踏まえず、校則問題だけを取り上げて「研究者が大丈夫だと言っている」「もっと子どもを信頼しろよ」「はやくしろよ」などと言って教員を追い込むと、かえって生徒指導が雑になったり、教員のなり手がますます減ったりして、子どもたちが割を食うことになるでしょう。

教員が「子どもの権利」に対する理解を深めることは必要です。ただ、教員の意識改革を待たないと校則が変わらないというわけではありませんし、校則改革を経験するなかで教員のマインドセットが変わっていくという部分もあってよいと思います。そのためにも、まず行うべきは、教員の不安に対してしっかり対応することだと思います。

——具体的にはどのような方法があるでしょうか。

「校則見直し」が失敗した場合のセーフティネットを用意することで、挑戦に必要な心理的安全性を担保するという方法が考えられます。たとえば、校則問題で困ったときに「子どもコミッショナー」から専門家が来てくれて、頭ごなしに監督や指導をするのではなく、教員の話を丁寧に聞いてくれたうえで、適切に援助をしてくれるというのであれば「だったら校則改革に挑戦してみようか」という気になるかもしれません。

たとえば、本書第4章で末冨芳さんが紹介している安田女子中高の校則見直し実践を読んでみてください。書きぶりは「校長補佐の奮闘記」ですが、これも一般教員サイドからみると、校則見直しに関する専門性と対話精神を持ったファシリテーターが校長補佐として学校に入り、外部から多様な識者を呼び込んで議論をリードしてくれたおかげでがんばれた事例であるように思います。

大切なことは、子どもも大人も、ルールで縛ったり罰を与えたりすることだけでは、なかなか良い方向に変わらないということです。うまくいかない状況を変えたければ、そうあらざるをえない原因を除去し、変化への挑戦を励ます必要があります。

誤解のないようにいえば、教師が「子どもの権利」を適切に理解しておくことは必要なことです。不適切指導を繰り返す教員を懲戒免職にしたり、教員採用試験で禁忌肢を設けて「子どもの権利」を侵犯するような重大な誤解をしている受験者を不合格にするといった強面の対応もあってよいだろうとは思います。ただそれはあくまでも「子どもの権利」を侵害するネガティブな行動を抑制するための策であって、「校則見直し」のようなポジティブな行動の促進には別の策が必要だという話です。

本書『だれが校則を決めるのか』では、私自身、教師、生徒、法律、科学の4領域にわたって改革提言を行っていますが、教師が校則を決定するという現行の枠組みを変えずにいくのであれば、教師に「余裕」と「セーフティネット」を提供することが必要で、それがあって初めて、他の諸々の働きかけが功を奏してくるのだと思います。

アカデミズムのコミットメントは十分か

——おっしゃるような改革を進めていくためには「教師の意識改革」ではない形での、外からの働きかけも重要と理解しました。その中でアカデミズムの果たす役割はどうでしょうか。

アカデミズムの果たす役割は重要だと思います。今回の校則改革運動の立役者となった研究者として、本書の共編著者である内田良さんを挙げることに異論はないでしょう。内田さんは「黒髪染髪訴訟」にいち早く着目し、荻上チキさんたちの「ブラック校則をなくそう!プロジェクト」の調査へ協力し、積極的に情報発信を続けました。内田さんは当時すでに「ブラック部活動」や「働き方改革」などをめぐっても第一線で活躍されており、まさに八面六臂の活躍をされていたと思います。内田さんたちの活動がなければ、校則改革もこれほど大きな社会問題にはならなかっただろうと思います。

ただ、一方で、それは内田さんが孤軍奮闘を余儀なくされたということを意味してもいます。実は、前回、厳しい校則や理不尽な校則指導の問題化が行われた1981年から90年代半ばまでの約15年間はそういう状況ではありませんでした。より多くの研究者が校則改革運動に参加し、運動の組織化さえ見られたのです。

1980年代の校則改革運動には、今日のそれと類似する部分が多くあります。1981年、公立中学校の丸刈り校則が違憲であるか否かが争われた「熊本丸刈り訴訟」を発端として、各地で校則裁判が提起されました。それと並行して、複数の校則事件が社会問題化しました。

1985年には修学旅行にヘアドライヤーを持ち込んだ男子高校生が担任教師から体罰を受けて亡くなった「岐陽高校体罰死事件」があり、1990年には遅刻しそうになった女子高校生が閉じられる鉄製の門扉に頭を挟まれて亡くなった「神戸女子高生校門圧死事件」が世論を沸き立たせました。そうした情勢のもとで、男子の丸刈り校則や「運動中の水分補給の禁止」などの部則が姿を消していったのです。

実は、当時において、そうした社会運動を影で支えていたのが教育研究者でした。理不尽な校則のある地域に赴いて勉強会を開催したり、校則裁判で意見書を提出するなどの活動が積み重ねられ、さらに1986年には日本教育学会・日本教育法学会の両会長らの呼びかけで「子どもの人権保障をすすめる各界連絡協議会」(子どもの人権連)がつくられます。

この会には40以上の団体が参加して日本各地でシンポジウムが行われ、1994年の国連「子どもの権利条約」の批准へと結実しました。前述した「丸刈り校則」の消滅などは子どもの人権を守ろうという広範な社会運動の結果として成立したものなのです。そこには校則改革運動が教育研究を深化させ、深化した教育研究が運動を促進させるという好ましい往還関係があったように思います(このあたりの話は本書の「あとがき」に詳しく書きました)。

今回上梓した『だれが校則を決めるのか』は、そういった状況を踏まえ、アカデミズムに一石を投じることを念頭に置いて企画されたものです。今後、より組織的・計画的に「校則に関する質の高いエビデンスの蓄積」と「校則をめぐる科学的コミュニケーションの促進」を進めていければよいと思います。

40年前より明らかに忙しい研究者

――先ほど、40年前と比べてアカデミズムの動きが弱いという話がありましたが、それはなぜなのでしょうか。

理由は複数考えられますが、第一に教育研究者の多くが忙殺されていて社会運動に手を出せる状況にないという点はあると思います。

教育研究者の名誉のためにいえば、現代の教育研究者が80年代と比べて劣っているとかサボっているとかいうわけではありません。1992年と2016年を比較した場合、大学教員の仕事時間に占める研究時間の割合が国立大学で63%、私立大学で56%に減少しているという推計結果があります。1980年代の大学教員の研究環境には羨ましいものがあり、同レベルの社会運動へのコミットを期待するのは難しいでしょう。

また校則改革運動にとって不運であったのは、「ブラック校則」問題の勃発した時期が文部科学省による教職課程改革の真っ只中にあったという点です。全大学の教職課程を認定し直すという大規模なもので、担当教員の業績やシラバスが審査対象となり、2017年秋から2018年前半にかけて、どの大学の教職課程でも審査に向けて数百ページの申請書の作成等に追われていたはずです。あれさえなければ、もう少しアカデミズムからの加勢があったかもしれません。お恥ずかしいことに、私もまさにその渦中にあって十分な身動きがとれませんでした。

アカデミズム内の議論を社会へどう広げるか

ただ、2010年代において、校則改革をめぐる組織的な運動がまったく無かったわけではありません。例えば日本の教育界では大学等に所属する研究者と教育現場の実践家が共同で編集する教育専門誌というメディアが発達しています。教育科学研究会の発行する月刊誌『教育』や全国生活指導研究協議会が発行する『生活指導』(隔月発行)などですが、2015年頃には不寛容で無裁量な生徒指導である「ゼロトレランス」や授業中の発言の仕方や筆箱の鉛筆の本数まで細かく規定する「授業スタンダード」といった不適切な生徒指導の問題性について盛んに特集が組まれており、新聞やテレビ報道に引き取られる形で社会問題化に一定の寄与をしました。

前述した2017年の「福井中二自死事件」や「黒髪染髪訴訟」「地毛証明書」の問題なども、私の周辺の教育研究者のなかでは、そうした一連の「ゼロトレランス」の一種として理解されていたように思います。「校則」そのものを焦点にする研究は少なかったかもしれませんが、似たような問題意識の研究には一定の蓄積があったということです。むしろかつてと比べてソフト化している「校則」それ自体を狙い撃ちにするよりも、不適切な校則を生み出す不適切な教育信念や不適切な教育技術、あるいはその背後にある不適切な教育政策を問題にしようとしていたのだろうと思います。

2つの理由を挙げましたが、「多忙」についていえば内田さんも同じ状況であったわけで、言い訳にならないのかもしれません。また教育専門誌の側に「是が非でも問題を改善しよう」という覚悟が不足していたというのも事実だと思います。

教育専門誌は、有料の媒体に読者を囲い込む形で議論が展開されており、デジタル化もあまり進んでいません。内田さんがYahoo!ニュースで100万pvを連発するのに対して、そうした教育専門誌の発行部数はたかだか数千部、多くても数万部程度です。新聞報道等につながる場合があるとはいえ、世論への影響力は比較にならないように思います。

有料制は一定のクオリティや読者のロイヤリティを維持するために有効な措置ではあると思いますが、内田さんの名言「中身が100点でも、伝わらなければ0点」というのはもっともだと思います。このあたり、教育専門誌のオープン化の在り方をめぐっては編集委員会内部でも議論のあるところです。

いずれにせよ、今回の書籍は、校則問題をめぐって、特にネットを舞台に活躍されている内田良さん、末冨芳さん、福嶋尚子さん、学会で主に活動されている大津尚志さん、鈴木雅博さん、西倉実季さん、そして民間教育研究団体や教育専門誌で活動している松田洋介さんや山本が一堂に会したという意味で、大同団結の趣のある書籍といえ、大変よい機会をいただいたと思います。

校則研究の今

――大同団結の書である本書『誰が学校を決めるのか』の見どころは何でしょうか。

本書は8人の研究者が、それぞれの専門から校則を論じたもので、校則改革運動の推移や現状、課題を知るのに打ってつけの本に仕上がっています。

まず定評のある校則研究者として各国の校則に詳しい大津尚志さん、教師のコミュニケーションに関する研究で注目されている鈴木雅博さん、隠れ教育費研究の第一人者である福嶋尚子さんに寄稿をいただきました。

加えて、校則研究の新たな視角も押さえています。まず、近年こども基本法の成立にも関与されるなど、方々で活躍されている末冨芳さんに「スクールリーダーシップ」、気鋭の社会学者である西倉実季さんに「ルッキズム」の観点から論じていただくことができました。「生徒自治」をめぐって、民間教育研究団体に詳しい教育社会学者の松田洋介さんに全国生活指導研究協議会の実践的展開に関するご寄稿を頂けたのもよかったと思います。

「研究者がそれぞれの専門から論じた」ということで、とっつきにくい印象を持たれるかもしれませんが、大丈夫です。編者が読者を代表して各論者に疑問をぶつけ、現実の校則問題に対する示唆を具体的に書いていただくようにお願いをしました。

本書で触れられている校則は、服装、髪型、髪色、靴、かばん、携帯電話、日焼け止めクリームなどの外見や所持品に関する規則のほか、廊下の右側通行、黙食黙掃、置き勉禁止、遅刻、四時まで外出禁止、友人宅への外泊の禁止といった生活規則など、多岐にわたります。

さらに、授業中に他クラスの生徒が居座った場合や、生徒が学校にモデルガンを持ちこんできた場合、保護者からエナメルバッグの禁止解除の要望があった場合の校則指導の在り方についても検討がされています。そういった意味で、本書は現場で校則改革について考えようとする志のある教師にとってはヒントが満載だと思いますし、校則に疑問を感じている中高生や保護者にもおすすめです。

「校則反対の学者の本」と思わないで

校則の見直しに異議のある方もぜひ手に取ってほしいですね。例えば福嶋尚子さんは「私服より制服のほうが割安なのではないか」「就学援助や生活保護制度があるので貧困世帯も制服代には困らないはずだ」といった説の真偽を検証してくれています。西倉実季さんも「服装や髪型の規制はルッキズムの抑制に資するのではないか」という説について検討してくれています。

さらに「校則を緩和すると生徒が荒れる」という認識については共編著者である内田さんが反論してくれていますが、本書では敢えて私が再反論をする場面などもあります。松田洋介さんの第2章「子どもの自治と校則」でも「ルールのある学校生活を送りたいと考える子どもたち」が存在する点に議論が及んでいます。そういったわけですので、本書を「どうせ校則反対派の学者たちが書いた本でしょ」などといってスルーしないようにお願いしたいです。

最後になりますが、本書は校則研究の「今」を知るマイルストーンであると同時に、今後の校則研究と組織的な改革運動の起点になることを願って生まれた一冊でもあります。本書を読んで興味を引かれた著者がいれば、ぜひ学習会などに呼んでいただければと思います。きっと皆さん喜んで参加してくださるでしょう。よろしくお願いします。

プロフィール

山本宏樹

大東文化大学文学部准教授。専門は教育科学。不登校・いじめ・体