2018.02.08

護るために殺す?――アフリカにおけるトロフィー・ハンティングと地域社会

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「等身大のアフリカ」(協力:NPO法人アフリック・アフリカ)です。

トロフィー・ハンティングと地域社会

2015年夏、アフリカから届いたあるニュースが世間を賑わせた。それは、ジンバブエで「セシル」という名前がつけられて観光客に人気だった1頭の雄ライオンが殺されたというものだった。

特徴的な黒いたてがみを持つ13歳のセシルを狩ったのは、アメリカからやってきた1人の歯科医師だった。彼は、約660万円のツアー代金を業者に支払い、プロのガイドの案内によって、弓矢と銃で狩猟した。そして、トロフィー(狩猟記念品)にするために、頭を切り落とし、皮を剥ぎ、残りを藪のなかに捨てた。

これに対して、世界中で非難の声が高まり、彼が経営する歯科医院の前には、「Killer(殺し屋)」と書かれたプラカードをもった人びとが殺到した。

彼が大枚をはたいておこなったトロフィー・ハンティング(娯楽観光とトロフィーの獲得を目的とした狩猟)は、日本人にとって馴染みのないものであろう。このニュースを聞いて、「何が楽しいのか?」「食べないのに殺したのか?」などの疑問をもった人もいただろう。また、野生動物の保護が叫ばれるようになって久しい現代において、そのような狩猟がまかり通っていることに腹を立てた人もいるかもしれない。

私は、2004年からカメルーン共和国、2016年から南アフリカ共和国で、トロフィー・ハンティングについて調査をおこなってきた。それは、「トロフィー・ハンティングとはなにか」について純粋に興味をもったことに加え、「そのような娯楽観光が地域に住む人びととどのような関係を築いているのか」について明らかにしたいと考えたからである。

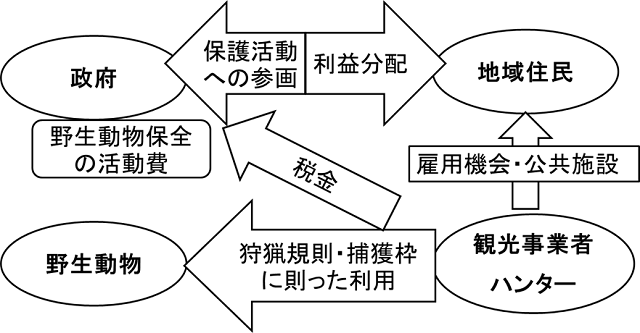

先行研究によると、「トロフィー・ハンティングは、野生動物保全と地域発展の両立を実現させる有効なツール」と評価されている(Lindsey et al. 2006)。それは、図1のように、トロフィー・ハンティングと地域社会の「理想的な」関係モデルが成り立ちうるとされているためである。

つまり、ハンターは、規則を遵守し、生態的に持続的なかたちで野生動物を狩猟する。狩猟した動物に対しては、現地政府に税金が支払われる。その税金は、政府がおこなう野生動物保全の活動費に充てられるとともに、地域住民に分配される。また、ハンティング観光をおこなう事業者は、地域住民を従業員として雇用し、村に学校や病院を建てる。これらがインセンティブとなり、地域住民は政府がおこなう保護活動に参画する。この結果、野生動物保全と地域発展が進められる。

図1 トロフィー・ハンティングと地域社会の「理想」とされる関係

これが、「理想」とされるトロフィー・ハンティングと地域社会の関係である。これは、8月号(https://synodos.jp/international/20205)で西崎伸子氏が解説したように、観光による収益を地域社会に分配し、野生動物や自然環境の保全への理解や参画につなげようとする「住民参加型保全」の典型的なモデルである。

しかし私は、このようなユートピア的なシナリオがどこまで実現されており、どれほどの地域住民が共有しているのかという点に疑問をもった。トロフィー・ハンティングが地域社会にもたらす影響とは、はたして肯定的なものだけであろうか。このような問いを出発点として、私は現地でフィールドワークをおこなってきた。本稿では、その成果をもとに、野生動物の利用と保全、そして地域社会との関係について考えたい。

アフリカにおけるトロフィー・ハンティングの現状

そもそもトロフィー・ハンティングのイメージがわかないという読者もいると思うので、まずはその実態を紹介したいと思う。

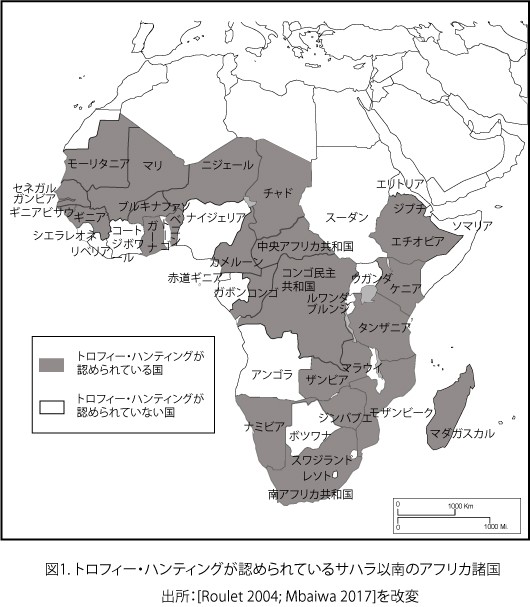

サハラ以南のアフリカ諸国で、トロフィー・ハンティングを公式に認めている国は、24カ国にのぼる(図2)。こうした国に、毎年18,000人以上のハンターが主に欧米諸国からやってくる(ちなみに、日本人のハンターは、間違いなくマイノリティである。現地のハンティングガイドには、「日本人は金持ちなのに、なぜ撃ちに来ないんだ?」とよく聞かれた)。

とくに、植民地支配をおこなっていた旧宗主国からのハンターが多い。たとえば、カメルーンは現在の国土の大部分を1960年までフランスに支配されていた。独立後も、カメルーンとフランスは政治や経済、観光など、あらゆる分野で関係が依然として深く、2010年にカメルーン北部を訪れたハンターのうち約42%がフランスからであった。

(Roulet 2004; Lindsey et al. 2007; Mbaiwa 2017)を改変

アフリカにおけるトロフィー・ハンティングの規模を地域別に見てみる。もっとも活発におこなわれているのが、南部アフリカである(南部アフリカのなかで、現在トロフィー・ハンティングを認めていない国は、レソト、スワジランド、そして2014年から禁止しているボツワナである)。なかでも南アフリカ共和国は、アフリカ最大のトロフィー・ハンティング産業を持つ国である。アフリカを訪れるハンターの約88%がこの国を選び、もっとも多くの野生動物が狩猟されている。

つぎに規模が大きいのが、東アフリカである。ケニアは、文豪ヘミングウェイも狩猟旅行に訪れた、ハンターにとっての「故郷」であった。しかし、1977年から大型動物を対象とするトロフィー・ハンティングは禁止とされ、小動物を対象とした狩猟のみが認められている。東アフリカでトロフィー・ハンティング産業の規模が大きく、成長している国はタンザニアである。他のどの地域に比べても、より多くのバッファロー、ヒョウ、ライオンが狩猟されており、これらの動物種は、この地域にハンター客を呼び込む目玉として使われている。

一方、中央・西アフリカを訪れるハンターは東や南アフリカに比べて多くはなく、トロフィー・ハンティングは活発におこなわれていない。これには、狩猟の対象となる野生動物の種類や数が十分にいないことに加え、政情不安が大きく関係している。しかし、そのようななかでも、カメルーンは毎年200人以上のハンターを呼び込んでいる。ここでは、ヒョウなどの猛獣ではなく、レイヨウ類であるダービーズエランドやボンゴなど、地域固有の野生動物を売りにしている。

ハンターの一日

つぎに、アフリカを訪れるハンター客たちがどのようにトロフィー・ハンティングをおこなっているのか、見てみよう。

ハンター客は、インターネットや友人の紹介を通じて、トロフィー・ハンティングを斡旋する観光事業者にコンタクトをとる。どのくらいの日程で、どのような動物を狩猟したいのかを伝え、予約を確定させる。ハンター客の多くは、バカンスを利用して2週間ほどの旅程を組み、個人で、あるいは友人や家族とともにやってくる。彼らは、空路で入国したのち、観光事業者が用意した四輪駆動車や小型セスナ機で猟場に向かう。

後述するが、トロフィー・ハンティングは、観光事業者が所有する私有地や、国から賃借した狩猟区でおこなわれる。カメルーン東部やコンゴのように、鬱蒼とした森林地帯にもあるが、そのほとんどは、広大で見通しのよいサバンナに設定されている。

猟場に到着したハンターは、サバンナの真ん中に建設されたキャンプに投宿する。そこには、自家発電機や、川の水を利用した上水設備が備えられ、客室にはエアコンもある。キャンプには、料理人、ウェイター、車の整備工、洗濯や掃除をおこなう雑用係などの従業員がいる。

ハンター客は、早朝と遅い午後の1日2回、狩猟に出かける。酷暑となる日中は、冷房の効いた客室で昼寝をしたり、読書をしたりして過ごす。狩猟に行く際には必ず、観光事業者が本国で雇ったガイド(客に指示やアドバイスをおこなうプロフェッショナル・ハンター)のほかに、現地で雇ったトラッカー(足跡や糞から動物を追跡する従業員)とポーター(客の銃や飲食物を運ぶ従業員)が同行する。ハンター客は、ピックアップトラックの荷台にそなえたベンチに座り、ガイドとともに獲物を探す。

首尾良く目的の動物を仕留めることができたら、まずは倒れた動物の体勢を整え、その後ろに座り、記念撮影をおこなう。この写真は、自分の国に帰り、友人たちに自慢話をするために必要となる。その後、獲物が小型の場合はそのままトラックの荷台に載せて持ち帰るが、大型の場合は従業員たちがその場で手際よくさばき、客が必要な部分を切り出す。

その部分とは、ハンター客の一番の目的でありトロフィーとなる頭と、滞在中のディナーとなるヒレ肉などである。ただし、肉を持ち帰るかどうかは仕留めた動物の種類に左右され、獲物の肉をまったく食べない客もいる。従業員たちは、客の許可をもらったうえで自分たちの食料にする分を切り取り、持てるだけ持って、頭とヒレ肉とともにキャンプに持ち帰る。キャンプでは、別の従業員が、持ち帰られた頭の皮を剥ぎ、肉を落とし、トロフィーを作る。

アフリカを訪れるハンターのほとんどが富裕層である。なぜならば、トロフィー・ハンティングの旅行代金は、他の観光とは比べものにならないぐらい高額だからである。たとえば、カメルーン北部のあるキャンプでは、2週間のトロフィー・ハンティングをおこなうために、宿泊費、飲食費、送迎費、ガイドなどの人件費、狩猟ライセンス代、そして仕留めた動物1頭あたりにかかる税金など、合わせて400万円以上の費用が必要となる。この費用は、ハンティングをおこなう国の物価や税額、施設、サービス内容などによって金額は異なり、1000万円以上になるところもある。

(左から)ハンター客、ガイド、仕留めたバッファローの頭を運ぶ従業員

トロフィー・ハンティングの土地事情

トロフィー・ハンティングと地域社会の関係について考えるときに大きなポイントとなるのが、トロフィー・ハンティングがおこなわれる場所である。東や南アフリカ諸国では、主にゲーム・ランチ (game ranch) と呼ばれる私有地でおこなわれている。その所有者の中心となっているのは、植民地支配の時代にやってきたヨーロッパからの移民にルーツをもつ人びとである。

たとえば、私が南アフリカ共和国で出会ったゲーム・ランチのオーナーは、オランダ系移民のアフリカーナーであった。彼らの多くは、植民地時代に手に入れた広大な土地を、家畜を飼育する牧場として経営してきた。やがて、家畜に代わって野生動物を導入する者や、家畜と野生動物を一緒に飼育する者が現れた。オーナーは、このなかで野生動物を繁殖させ、客を呼び込んで撃たせることによって、経営を成り立たせている。

オーストラリアの映画監督ウルリヒ・ザイドルが2016年につくった「Safari」という映画は、まさにこのゲーム・ランチでのトロフィー・ハンティングを描いたものである(2018年1月に日本でも公開される予定)。こうした私有地のなかには、もちろん地域住民は居住していないが、その周辺には村落や街があるところもある。

ゲーム・ランチのなかで飼育されているエランド(南アフリカ共和国)

ゲーム・ランチを囲む電気柵(南アフリカ共和国)

一方、西・中央アフリカでは、トロフィー・ハンティングは、私有地ではなく国有地や共有地でおこなわれている場合が多い。たとえば、カメルーンでは、トロフィー・ハンティングをおこなうための狩猟区として、国有地が観光事業者に賃借されている。狩猟区は、東アフリカや南アフリカ諸国のゲーム・ランチとは異なり、柵などで囲い込まれておらず、排他的な私有地ではないので、なかには村落が存在する。トロフィー・ハンティングがおこなわれるエリアと村人たちの生活圏は一部重なっているところもあり、たとえば、獲物を探しに、ハンターたちが村の畑近くまでやってくることもあった。

トロフィー・ハンティングがもたらす地域社会への光

ここから、トロフィー・ハンティングと地域社会の関係の実例を紹介していくが、その前に、図1の「理想」とされる関係図を改めて見ていただきたい。トロフィー・ハンティングがおこなわれることによって生み出される経済的便益によって、住民たちは野生動物保全に積極的に参画することが想定されていた。その主な経済的便益である、税金の分配、雇用機会の創出、公共施設の提供の3つについての実態を見ていく。

まず、税金の分配についてである。1980年代後半以降、住民参加型保全モデルが台頭したことによって、トロフィー・ハンティングがおこなわれている各地で、ハンティングに関係した税金の一部を地域住民に還元する動きが出てきた。カメルーンでは、1994年に狩猟区の借地代の10%を周辺村落へ分配することが法規定された。しかし、分配が実際におこなわれるようになったのは2000年のことである。また、分配された利益のほとんどは村落内の有力者が享受し、地域内で平等に恩恵が行き渡っているわけではない。

つぎに、雇用機会の創出についてである。南アフリカ共和国やカメルーンで私がこれまで見てきたキャンプでは、20人ほどの地域住民が従業員として雇われていた。彼らのなかには、農業による収益はわずかで、ここでの賃金が年間収益のほとんどを占めるような者もいた。しかし、こうした(彼らにとっては)高額な賃金を得るのは、トラッカーや料理人、整備工のような要職に就いている一部の者であり、しかも、トラッカー以外は都市部からやってきた専門知識を持った従業員であった。

狩猟区のなかや私有地の周辺に住む村落住民は、経済的な理由から、都市住民のように専門知識を学ぶための学校に行くことができないため、ポーターや雑用係のような給与の少ない職にしかつくことができない。

最後に、公共施設の提供についてである。これまで調査をおこなってきたカメルーン北部には、村落に小学校や診療所を建設したり、机や椅子、ノートなどを供与する観光事業者がいた。これは、狩猟区の借地代の分配と同様に政府によって定められていることであるが、それは義務ではなく努力事項であった。そのため、まったく村落に公共施設を提供していない観光事業者もいた。

花壇を整備する雑用係の青年(カメルーン)

トロフィー・ハンティングがもたらす地域社会への影

ここまでの分析で、理想とされたトロフィー・ハンティングと地域社会の関係を形成するのに重要とされた地域住民に対する経済的便益が、不十分かつ不平等であることが確認された。しかし、それ以上に問題視すべきことがあった。それは、地域住民の自然資源に対するアクセスが制限されたうえで、トロフィー・ハンティングがおこなわれていることであった。

カメルーンの場合、狩猟区のなかで狩猟をおこなうためには、狩猟ライセンスを取得し、獲物にかかる税金を納めなければならない。しかしながら、そのどちらも、海外からやってくる裕福なハンター客を対象として金額が設定されている。そのため、地域住民がそれらを納め、ハンター客と同じように狩猟をすることは経済的に不可能となっている。また、狩猟区の外であっても、地域住民が合法的に狩猟できるのは、ネズミのような小型の動物を、金属でできていない、こん棒のような猟具でおこなう場合のみに限られている。

南アフリカ共和国の場合、私有地のなかでも、地域住民とともに自然資源の利用・管理をおこなうプロジェクトが進められている地域もあるが(c.f. Kreuter et al 2010)、あくまで個人のビジネスとしてトロフィー・ハンティングがおこなわれている地域が多い。そのため、周辺住民がそのなかで日常的に合法的な狩猟をおこなうことは不可能である。

つまり、その土地に生息する野生動物の利用権は、海外からやってくるハンター客が実質独占している。さらに言えば、土地を所有あるいは賃借している観光事業者は、狩猟に限らず、トロフィー・ハンティングの妨げとなる農耕や牧畜も禁止しているため、地域住民による自然資源に対するアクセス権のすべてが剥奪されているといえる。

牧畜も農耕も禁止することが書かれた狩猟区を示す看板

これに対して地域住民は、食料あるいは換金のために狩猟をおこなうことを求めている。現在、トロフィー・ハンティングの舞台とされた土地には、もともとは彼らの先祖が伝統的に利用してきた土地もあり、そのため彼らは、ライセンスも取得せず、税金も納めず、そして私有地であろうと侵入し、「密猟」をおこなう。ところが、密猟者に対しては厳しい処罰が与えられる。密猟に対する取り締まりが、警察や憲兵、そして観光事業者が雇用する密猟監視員によっておこなわれている。

カメルーンの場合、逮捕された密猟者は、最高1年の禁固刑と罰金が科せられる。こうした状況に対して、地域住民たちは「自分たちが食べる分だけでよいから狩猟させてほしい」「キャンプで働いている人は給料をもらえるが、雇われていない俺や他の人はどうやって(生活に必要な)石鹸を買えというのだ? 密猟をして肉を売って、金を作るしかないだろう」と語る。一方、観光事業者は「地域住民は、われわれに雇用されているのに、密猟をおこなっている」と憤っている。

おわりに

本稿では、カメルーンと南アフリカ共和国を事例に、トロフィー・ハンティングと地域社会の関係の実態について報告した。トロフィー・ハンティングは、地域社会に経済的便益をもたらし、それが地域住民を野生動物保全活動に参画させるインセンティブとなって、地域社会の経済的発展にもつながると評価されていた。

しかし、実態は、そのような理想像とは異なったものであった。税金の分配や、雇用機会の創出、公共施設の提供などの経済的便益はたしかに存在するが、一方で、地域住民の生業の基本である農耕、牧畜、そして狩猟は、トロフィー・ハンティングの妨げとなるために著しく制限されていた。

それでは、トロフィー・ハンティングと地域社会の関係において、なにが問題だったのか。それは、トロフィー・ハンティングが地域社会にもたらす影響が、経済的な観点のみによって評価されていたことである。観光事業者が語った言葉には、トロフィー・ハンティングが地域住民の生業に対して悪影響を及ぼすにもかかわらず、経済的便益を盾に正当化しようとする意図が垣間見えた。それは、札束で地域住民の頬を叩いて、黙らせようとしているようでもあった。

経済的な観点からの評価が重視され、それ以外の観点、たとえば、自然環境、地域住民の生業、伝統文化などが等閑視されてしまうことは、トロフィー・ハンティングに限ったことではなく、自然資源を利用したあらゆるかたちの開発の現場で起きている、あるいは内包している問題である。

「持続可能な開発」という国際的な提言が発表されてから、すでに30年が経過した。2015年9月には、国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げられた。それを実現した社会を目指すためには、経済に限らず、自然、社会、文化などの多様な観点にもとづいた開発を目指さなければならないだろう。

参考文献

・Kreuter,U., M. Peel and E. Warner 2010 Wildlife Conservation and Community-Based Natural Resource Management in Southern Africa’s Private Nature Reserves. Society & Natural Resources 23(6): 507-524

・Lindsey,P.A., R.Alexander, L.G.Frank, A.Mathieson, S.S.Romanch, 2006, “Potential of trophy hunting to create incentives for wildlife conservation in Africa where alternative wildlife-based land uses may not be viable”. Animal Conservation Vol.9 :283-291.

・Mayaka,T,B. Wildlife Co-Management in the Benoue National Park-Conplex, Cameroon: A Bumpy Road to Institutional Development. World Development Vol.30, No.11, pp.2001-2016. Elsevier Science Ltd. Great Britain.

・Mbaiwa, J. E. 2017 Effects of the safari hunting tourism ban on rural livelihoods and wildlife conservation in Northern Botswana. South African Geographical Journal 99: 1-21.

・Roulet,P.A., 2004, Chasse Sportive et Gestion Communautaire de la Faune Sauvage en Afrique Central. Game and Willife Science,Vol.21(4) :615-632.

プロフィール

安田章人

九州大学基幹教育院准教授。博士(地域研究)。